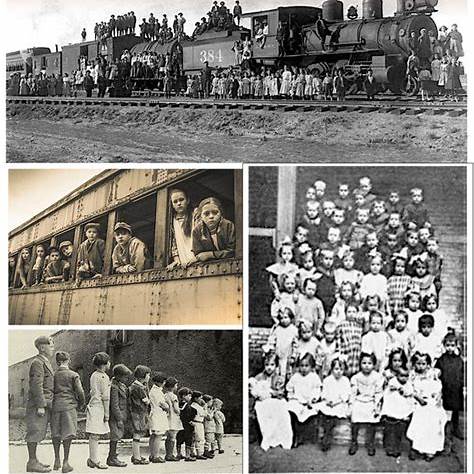

Bilder von Zügen voller Kinder – Mythos oder Realität?

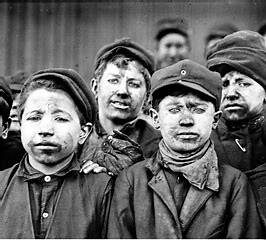

Man stelle sich einen Bahnhof vor: qualmende Dampflokomotiven, dicht gedrängte Kinder mit Bündeln, Schildern um den Hals und einem Blick zwischen Angst und Hoffnung. Was wie eine Filmszene wirkt, ist historische Realität. Über Jahrzehnte hinweg wurden Kinder in Nordamerika, Europa und dem britischen Empire in Zügen transportiert, verteilt und neuen „Familien“ übergeben. Manche fanden ein besseres Leben, viele wurden zu billigen Arbeitskräften oder erlebten Entwurzelung und Verlust ihrer kulturellen Identität. Diese Geschichte ist weitgehend vergessen. Begriffe wie

Orphan Trains,

Schwabenkinder oder die

„Home Children“ tauchen nur selten in Lehrbüchern auf. Dabei offenbaren sie ein globales Muster: Kinder wurden nicht nur Opfer von Armut und Elend, sondern auch zum Spielball staatlicher, kirchlicher und ökonomischer Interesse.

Die Orphan Trains in den USA (1854–1929)

Größenordnungen: 200.000 Kinder auf Reisen

Stellen wir uns eine lärmende Bahnhofshalle im New York der 1860er-Jahre vor: Hunderte Kinder, viele von ihnen Waisen oder von ihren Eltern aufgegebene Migrantenkinder, besteigen die sogenannten

Orphan Trains. Zwischen 1854 und 1929 brachte die

Children’s Aid Society unter Charles Loring Brace rund

200.000 Minderjährige in den Mittleren Westen. Dort sollten sie ein neues Leben beginnen – doch für viele bedeutete dies nicht Geborgenheit, sondern harte Arbeit und Entwurzelung (

Holt 1992).

Offizieller Zweck: Wohltätigkeit und Rettung

Nach offizieller Lesart sollten die

Orphan Trains die Kinder „retten“ – vor Hunger, Bettelei, Kriminalität und Verwahrlosung in den Elendsvierteln der Großstädte. Zeitgenössische Broschüren sprachen von einer „christlichen Mission“ und versprachen, den Kindern eine Familie, Bildung und eine bessere Zukunft zu schenken. Die Züge wurden in Zeitungen als Akt der Nächstenliebe gefeiert und erweckten das Bild einer moralischen Rettungsaktion, die Armut in Chancen verwandeln sollte.

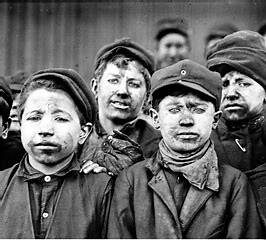

Realität: Arbeitskräfte und Assimilation

Die Wirklichkeit unterschied sich jedoch drastisch von der idealisierten Darstellung. An den Bahnstationen reihten sich die Kinder auf, oft mit nummerierten Schildern um den Hals, während Farmer und Familien sie wie auf einem Markt musterten. Nicht selten stand weniger Fürsorge als der Bedarf an billigen Arbeitskräften im Vordergrund. Viele Kinder mussten lange Tage auf Feldern schuften, erhielten kaum Schulbildung und erlebten harte Disziplin – ein Leben fern der erhofften Geborgenheit (

O’Connor 2001). Gleichzeitig diente das Programm der

Assimilation von Migrantenkindern, insbesondere irischer und italienischer Herkunft

Europäische Parallelen: Die Schwabenkinder

Kindermärkte in Süddeutschland

Auch in Europa gab es vergleichbare Phänomene. Vom 17. bis ins frühe 20. Jahrhundert machten sich jedes Frühjahr Tausende armer Kinder aus Tirol, Vorarlberg und Graubünden auf den beschwerlichen Weg nach Oberschwaben. Dort fanden die berüchtigten

Kindermärkte statt: In langen Reihen mussten die Kinder den musternden Blicken der Bauern standhalten, die über ihre Tauglichkeit entschieden. Viele waren kaum älter als sieben Jahre. Ein Zeitzeuge erinnerte sich später:

„Wir standen da wie das Vieh, jeder wurde von Kopf bis Fuß gemustert.“ Für wenige Münzen oder nur gegen Kost und Logis wurden sie als Hirten, Knechte oder Mägde verdingt – fernab elterlicher Fürsorge und oft harter Ausbeutung ausgesetzt (

Von Lüpke 2012).

Saisonarbeit, Ausbeutung, Armut

Die

Schwabenkinder mussten nach ihrer Ankunft auf Höfen Vieh hüten, Felder bestellen oder im Haushalt dienen. Ihr „Lohn“ bestand meist nur aus einfacher Kost und ein paar Münzen, oft nicht mehr, als gerade zum Heimweg reichte. Viele waren zwischen sieben und vierzehn Jahre alt und kannten nichts anderes als Arbeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Hunger, Kälte und auch Misshandlungen gehörten zur bitteren Realität. Dennoch blieb die Entsendung für viele Familien über Generationen hinweg eine Überlebensstrategie. Ein ehemaliges Schwabenkind schrieb später rückblickend:

„Wir hatten keine Kindheit, nur Arbeit und Entbehrung.“Das Empire und seine „Home Children“

Britische Kinder nach Kanada und Australien

Zwischen 1869 und 1970 wurden rund

100.000 britische Kinder in weit entfernte Teile des Empire verschickt – nach Kanada, später auch nach Australien, Neuseeland und Südafrika. Sie gingen als

„Home Children“ in die Geschichte ein. Viele reisten allein, mit kleinen Bündeln und großen Hoffnungen, doch die Realität war oft geprägt von harter Arbeit und Einsamkeit. Ein ehemaliges Heimkind erinnerte sich:

„Wir glaubten, wir fänden Familien – doch wir wurden wie Knechte verteilt.“ Für Großbritannien bedeutete dies soziale Entlastung, für die Kolonien billige Arbeitskräfte (

Parr 1994).

Rolle von Kirche und Staat

Die Initiative ging zunächst von

Wohlfahrtsorganisationen und kirchlichen Einrichtungen aus, doch schon bald erhielt sie breite staatliche Unterstützung. In den offiziellen Verlautbarungen hieß es, die Kinder sollten in den Kolonien ein besseres Leben und eine „neue Heimat“ finden. Doch hinter dieser Rhetorik stand oft ein anderes Kalkül: Großbritannien entlastete durch die Verschickung seine Armenhäuser und Waisenanstalten, während die Kolonien billige Arbeitskräfte erhielten. Ein Kritiker schrieb bereits 1909:

„Es ist keine Wohltat, sondern ein Exportgeschäft mit Kindern.“Indigene Kinder in Kanada und Australien

„Stolen Generations“

Noch härter traf es die Kinder der indigenen Bevölkerungen. In

Kanada wurden sie ab dem 19. Jahrhundert gewaltsam in sogenannte

Residential Schools gebracht, wo ihnen Sprache, Kultur und Religion verboten waren. Ähnlich erging es den Aborigine-Kindern in

Australien, die als

„Stolen Generations“ bekannt wurden: Ab den 1910er-Jahren rissen Behörden sie systematisch aus ihren Familien. Ein Überlebender erinnerte sich später:

„Sie nahmen uns alles – unsere Eltern, unsere Sprache, unsere Lieder.“ Ziel war nicht Fürsorge, sondern die Auslöschung kultureller Identität (

TRC Kanada 2015).

Ziel: Auslöschung kultureller Identität

Hier stand nicht Armut im Vordergrund, sondern das Ziel von

Assimilation und Kontrolle. Der Staat versuchte bewusst, die indigene Kultur auszulöschen, indem er die Kinder zwangsweise in die weiße Mehrheitsgesellschaft eingliederte. Viele Betroffene berichten von

körperlichen Misshandlungen, sexuellem Missbrauch und seelischer Gewalt, die tiefe Narben hinterließen. Die Folgen waren lebenslange Traumata, zerrissene Familien und der Verlust kultureller Identität. Erst Jahrzehnte später – in den 2000er-Jahren – baten Regierungen in Kanada und Australien offiziell um Entschuldigung für dieses Unrecht.

Nachkriegsbewegungen: Italienische „Treni della felicità“

Nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden in Italien die sogenannten

„Treni della felicità“ – die „Züge des Glücks“. Zwischen 1945 und 1952 reisten Zehntausende Kinder aus den hungernden Regionen Süditaliens in den wohlhabenderen Norden, wo Familien sie für einige Monate aufnahmen und versorgten (

Salvatici 2019). Anders als in früheren Programmen stand hier tatsächlich

Solidarität und Fürsorge im Mittelpunkt: Die Kinder sollten satt werden, sich erholen und neue Kraft schöpfen. Doch auch diese Züge machen deutlich, wie eng

Armut, Kindertransporte und gesellschaftliche Verantwortung miteinander verflochten blieben – selbst in Zeiten echter Hilfsbereitschaft.

Muster und Parallelen weltweit

Armut, Arbeitskraft, Assimilation, Kontrolle

Vergleicht man die verschiedenen Fälle, treten deutliche Muster zutage:

- Armut war fast immer der Auslöser. Kinder wurden aus Not „verschickt“.

- Arbeitskraft war häufig das Ziel: Bauern, Kolonien oder Familien suchten helfende Hände.

- Assimilation spielte eine zentrale Rolle, besonders bei Migranten- und Indigenenkindern.

- Kontrolle über Bevölkerungsgruppen war ein stilles, aber mächtiges Motiv staatlicher Politik.

Ob die

Orphan Trains in den USA, die

Schwabenkinder in den Alpenregionen oder die

Home Children im britischen Empire – überall zeigt sich ein wiederkehrendes Muster. Kinder wurden nicht in erster Linie als verletzliche Wesen gesehen, die Schutz und Zuwendung brauchten, sondern als

Ressource. Sie sollten Felder bestellen, Haushalte unterstützen oder ganze Kulturen anpassen helfen. Hinter wohlklingenden Worten von Wohltätigkeit oder Erziehung verbarg sich eine nüchterne Logik: Kinder waren Arbeitskräfte, Mittel zur Kontrolle oder Instrumente gesellschaftlicher Ordnung.

Fazit: Kinder als Ressource der Macht

Die Geschichten der

Orphan Trains,

Schwabenkinder,

Home Children und

Stolen Generations machen deutlich, dass Kinder über Jahrhunderte hinweg nicht als eigenständige Menschen mit Rechten wahrgenommen wurden, sondern als formbare Objekte gesellschaftlicher Interessen. Ob zur Arbeitskraft, zur Entlastung armer Familien oder zur Assimilation ganzer Kulturen – stets dominierten Macht und Nutzen über Fürsorge. Heute, in einer Welt, in der Millionen Kinder noch immer migrieren, arbeiten oder in Konflikten leiden, bleibt die Frage brennend aktuell:

Wann gelingt es uns, Kinder wirklich als das zu sehen, was sie sind – unveräußerliche Träger von Würde und Zukunft? Der Blick zurück ist unbequem, aber notwendig. Wer die Geschichte dieser Kinderzüge kennt, erkennt die

Muster von heute schneller – sei es bei Kinderarbeit, Migration oder staatlicher Einflussnahme. Darin könnte der erste Schritt liegen, Kinder endlich so zu sehen, wie sie sind: eigenständige Menschen mit unveräußerlichen Rechten, nicht Ressourcen oder Objekte politischer Strategien. Die Frage bleibt hochaktuell und drängend:

Wem „gehören“ Kinder – ihren Familien, dem Staat oder doch in erster Linie sich selbst? Die Antwort entscheidet über unsere Zukunft.

Quellen

- Holt, Marilyn Irvin: The Orphan Trains: Placing Out in America. University of Nebraska Press, 1992.

- O’Connor, Stephen: Orphan Trains: The Story of Charles Loring Brace and the Children He Saved and Failed. University of Chicago Press, 2001.

- Von Lüpke, Ines: Schwabenkinder: Geschichte einer Ausbeutung. Beck, 2012.

- Parr, Joy: Labouring Children: British Immigrant Apprentices to Canada, 1869–1924. McGill-Queen’s University Press, 1994.

- Truth and Reconciliation Commission of Canada: Final Report, 2015.

- Salvatici, Silvia: Treni della felicità. Storie di bambini in viaggio tra le due Italie. Laterza, 2019.

Schlüsselwörter

- Kinderzüge Geschichte

- Orpihan Trains

- Schwabenkinder

- Home Children

- Stolen Generations